【广州日报】护士“智”造 | 刘成成:巧手缝制“神器”,让患者远离“鼻”烦恼

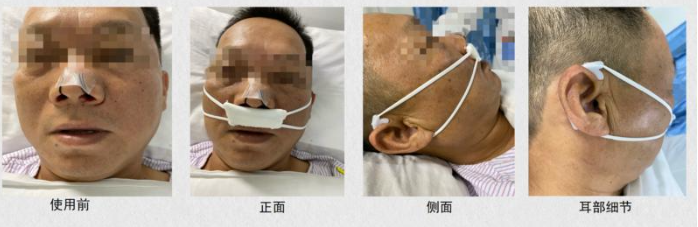

在中山大学附属第一医院南沙院区耳鼻咽喉科的病房里,可以看到有不少手术后的患者在鼻下戴着白色无纺布,像是“迷你版”的口罩。其实,这是该科室区护士长刘成成主管护师为提升鼻部手术后患者舒适度,而发明的“神器”。

究竟是什么样的发明能获得专利并批量生产?刘成成给出了答案。“很多患者术后会出现鼻腔渗血或渗液,如用纸巾擦拭,会让皮肤受损,甚至擦得满脸是血!若用棉球塞住鼻孔,则会导致鼻腔难以通气。”由此,刘成成发明了一种不影响呼吸的鼻腔渗液吸收结构,可帮助吸收渗液,减少擦拭,保护皮肤,降低感染。

鼻腔渗液吸收器

从亲手一针一线缝制,到获得专利和批量生产

时间回到2021年,患者的鼻腔渗液只能由护士或患者自己来擦拭,还需要及时更换被污染的床单和枕套。面对困扰,刘成成思考着该如何做出改变。

“我希望做一种东西,能够简洁、方便地帮助患者吸收鼻腔渗液。”有了大致的想法和构思,刘成成开始了行动。她找到无纺布,用针线缝成能够放在鼻下的方形大小,并缝上两条带子以便挂在耳部,这个便是一针一线缝出来的“鼻腔渗液吸收器”第一代。“手工制作比较粗糙,需要不断改进。集合患者的建议,我们加长了挂耳的带子,也稍调宽了布的大小。”在更新优化后,她和科室的一位护工一同亲手缝制了二三十个,会在消毒后给患者们使用。

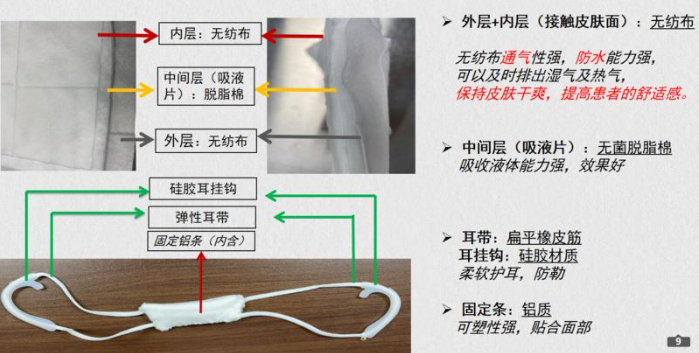

2021年年底,刘成成的发明获得了专利。在去年9月份,通过厂家进行了批量生产。现在的“鼻腔渗液吸收器”表面用亲肤透气的无纺布,中间层加入无菌脱脂棉吸收液体,内含铝条,能灵活调节、贴合面部,耳带用扁平橡皮筋,并使用硅胶材质做耳挂钩,已作为一件成熟的产品在医院的线上线下平台出售。

“发明能帮助患者康复,我觉得很有意义。”

“曾经有位年轻的鼻咽癌患者,在鼻腔填塞手术后,还需漫长的癌症放疗,当时就希望我的发明能帮助他。”刘成成告诉记者,癌症患者身子虚弱,往往无法及时自行清理鼻腔渗液,而在使用了她的发明后,患者的舒适度大大提升。“他觉得这个东西很不错,在出院前还特意多买了两包!”刘成成笑着说。像这位患者一样因此发明而获益的并不在少数,如今已经在科室患者中得到广泛应用。

在去年12月,刘成成的发明还获得了医院举办的“护理安全管理创新评比”特等奖。“这个比赛是医院护理部搭建的鼓励创新的平台,科室的创新氛围很浓厚,每年会有六七项的发明专利。”谈及未来,刘成成希望这项发明不只局限于自己所在的科室,可以推广至更多有需要的地方。

“护理需要技能和知识,更需要人文关怀。”

今年,中山一院南沙院区启用的同时,刘成成担任该院区耳鼻咽喉科区护士长。新的地方和新的职务,她说,“这一切都还在摸索当中”。

虽然在管理方面是“新人”,但刘成成是在该院耳鼻咽喉科干了护理工作12年的“能力者”。医病更要医心,是她一直奉行的理念。“在刚入行时,我就告诉自己,提升技能的同时,也一定要给患者更多的关怀。”刘成成说,耳鼻咽喉非常影响生活质量,对待这些患者需要更多的耐心和细心。在贴心护理并开导一位突发性耳聋患者后,刘成成团队收到了来自患者的感谢锦旗。“我当时很惊讶也很高兴,医者使命获得了患者感恩回报,也让我更有动力。”

就在去年,刘成成还考上了中山大学护理学硕士研究生,进一步深耕钻研。在她看来,兼顾工作和学业,未来仍有艰难的长路要走。但正如当初一针一线开启发明创造的初心一般,努力让患者获益,便是最大的意义。

护士小传:

刘成成

中山大学附属第一医院南沙院区 耳鼻咽喉科区护士长、主管护师

广东省护理学会变态反应护理专业委员会 常务委员

文/记者 徐依励 任珊珊 通讯员 彭福祥

报道日期:2023-05-11